2021/08/13

先日行われた「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2016」では、 金融庁の森信親長官からのメッセージが話題になりました。

金融庁の考え方は、金融庁がホームページで公表している金融レポートで知ることができます。

そこで、金融庁の金融レポートを何回かにわたって紹介してみたいと思います。金融レポートを題材にした「読みもの」として楽しんでもらえればと思います。

第2回のテーマは、「分散投資で世界経済の果実を得る」です。

sponsored link

目次をタップすると見出しにとびます

世界経済の果実を得る

金融庁のレポートで強調されているのは、グローバルな分散投資です。

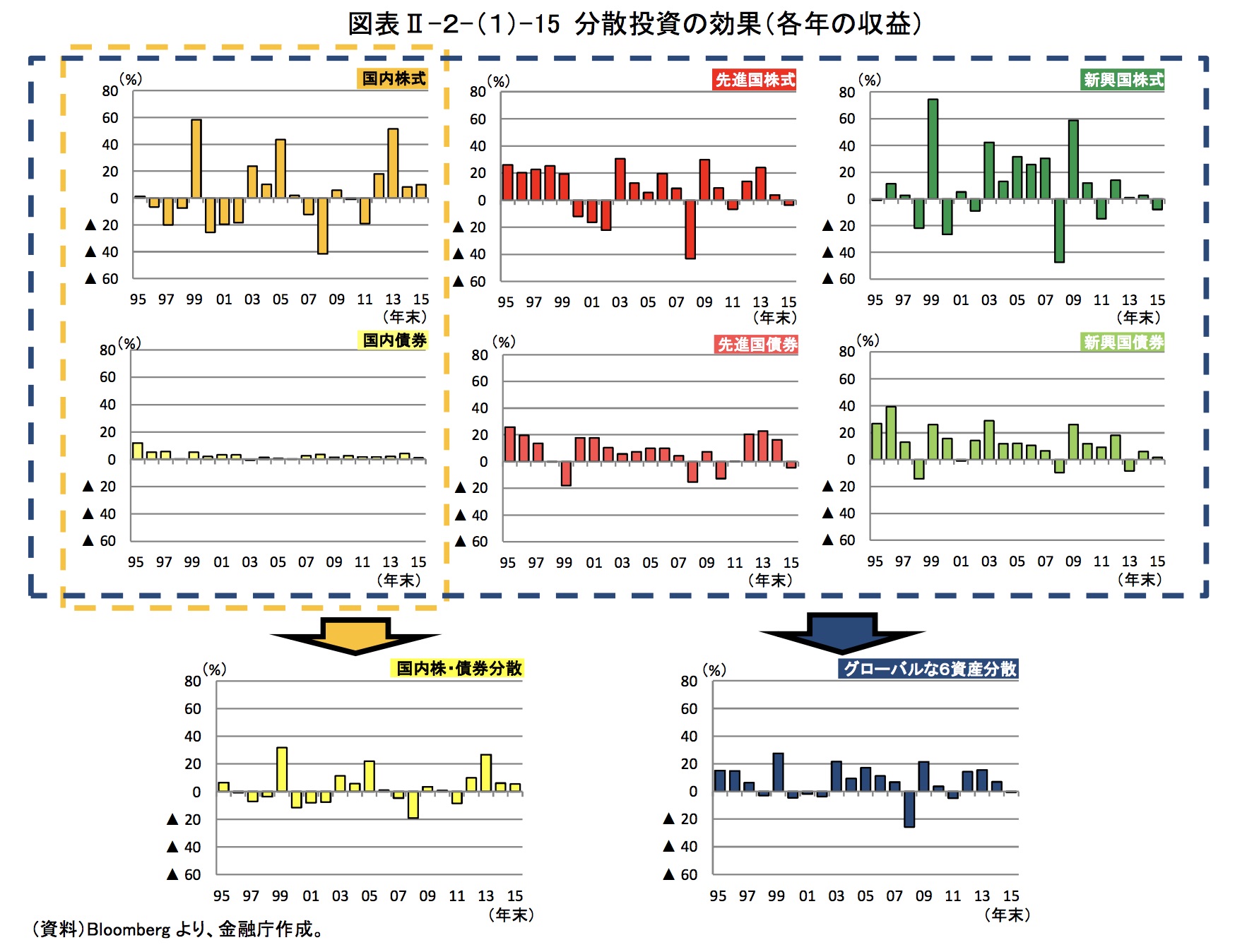

まず一般論として、分散投資でリターンが安定することを指摘しています。

一般に、投資については、例えば、株式・債券、国内・国外というように投資対象を分散させることで、リターンがより安定する効果が得られることが指摘されている(図表II-2-(1) -15)。(50頁)

その通りなのですが、言葉だけでは実感が伴わないですよね。

そこで金融庁は分散投資の重要性をわかりやすくグラフで示してくれています。

この図でわかることは、日本国内の株式や債券にだけ投資していてもリターンは安定しないということです(左下のグラフ)。

カントリーバイアスとも呼ばれますが、つい愛着のある日本に集中投資してしまいがちです。

しかし、グローバルに6資産に分散投資をしたほうが、マイナスになるときが減り、リターンが向上することを示してくれています(右下のグラフ)。

そして、このように結論づけます。

グローバルな分散投資を行うことにより、世界経済の成長の果実を得ることもできると考えられる。(50頁)

「世界経済の成長の果実」というのは、ステキなフレーズですね。

世界の成長の果実、ぜひリターンとして得たいところです。

成長の果実はどこにある?

ではその「世界経済の成長の果実」はどこにあるのでしょうか。

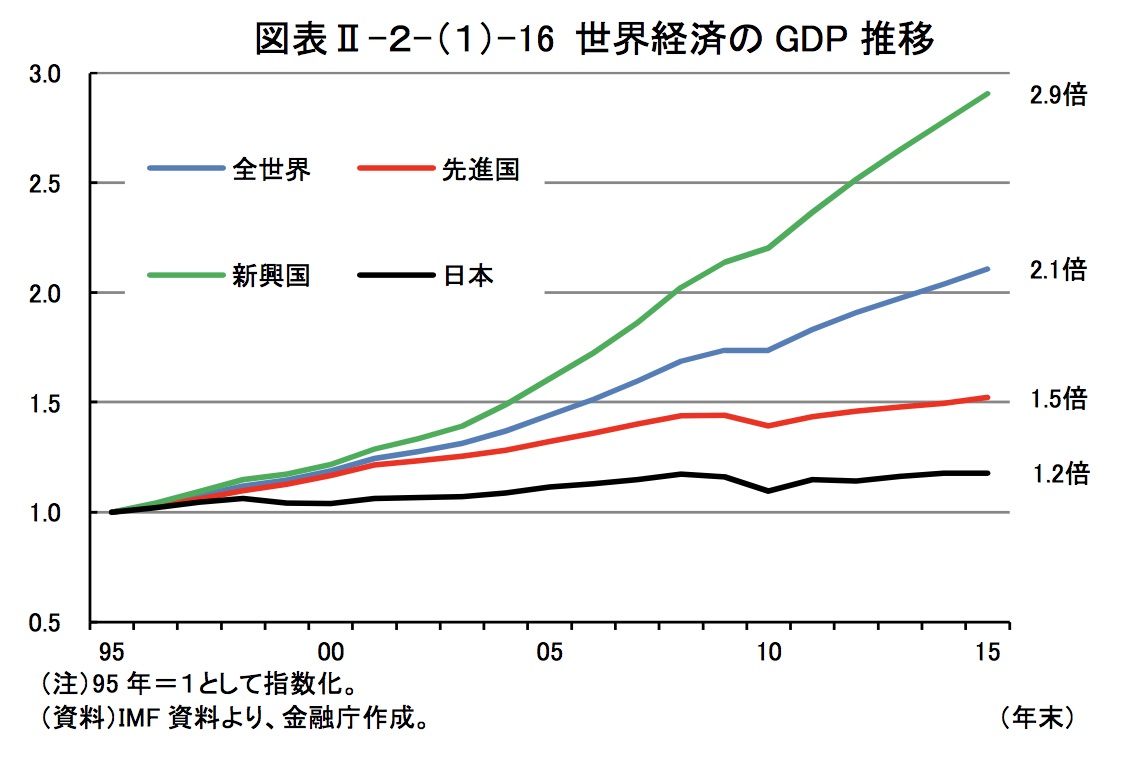

このレポートのおもしろいところは、先ほどのグラフの後に、世界経済のGDP推移をグラフで丁寧に示しているところです。

これをみると一目瞭然ですね。

1995年比で、新興国が2.9倍、先進国が1.5倍、日本が1.2倍、全世界で2.1倍となっています。

新興国のGDPが急激に成長していることがわかります。

最近、パフォーマンスの悪さから新興国不要論を唱える人もいますが、これを見ると新興国を本当に切り捨てていいのか、もう一度考えてみる価値はあると思います。

投資先はもちろんその人の自由ですが、私は新興国にも投資しています。先進国と新興国、どちらが成長するかは未来はわからないので、どこが成長してもいいように全世界に分散投資です。

世界分散投資でリターンは向上する

そして、ダメ押しはこのグラフです。

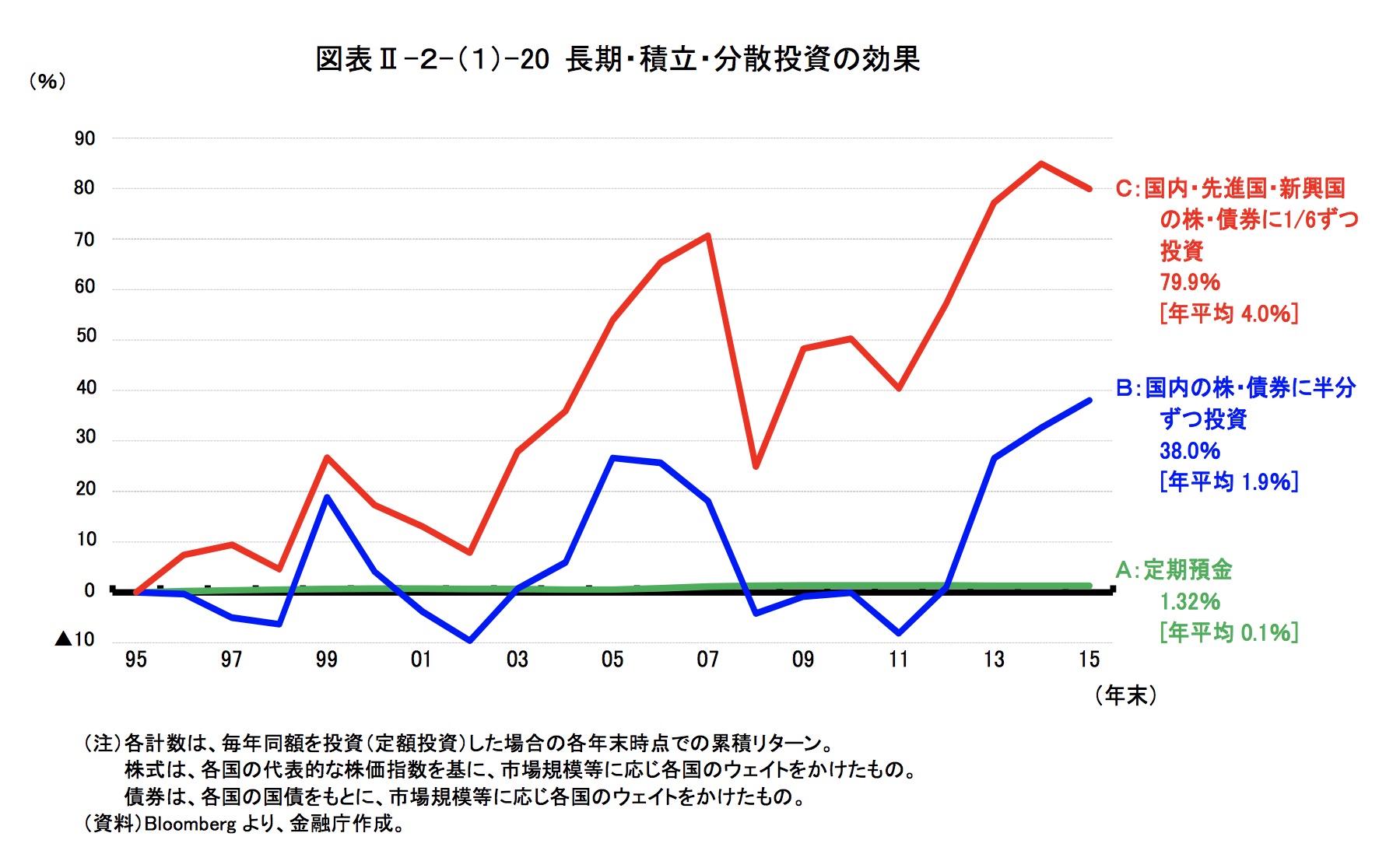

分散投資をして長期で積立をした場合のリターンをグラフ化しています。

1995年から20年間投資を続けた場合の結果です。

日本の株式・債券にだけ投資をした場合、6資産に世界分散投資をした場合、定期預金の場合のリターンの違いです。

定期預金は年0.1%のリターンです。日本の株式と債券にだけ投資していてもリターンは限られます。

やはり世界に分散投資です。世界の株と債券6資産に均等分散していた場合、過去のデータでは年4.0%のリターンがあったということを示しています。

過去のリターンは未来を保証しませんが、年4%という数字は現実的なリターンの目安のように思います。

積立投資をするなら、世界経済に分散投資をしない手はありません。

幅広く世界に分散投資を

はじめて積立投資をする人は、世界に分散投資をするのが基本になります。

私は損をするのが嫌いです。

ですので、どこかに集中投資をして高いリターンを狙うよりも、リスクを抑えることを優先して分散投資をしています。

私の場合は、日本株式と先進国株式と新興国株式、先進国債券と日本債券の5資産に分散投資をしています。

新興国債券は外していますが、最近は新興国債券クラスの信託報酬も低コストになってきました。為替リスクや新興国特有のリスクもありますが、分散投資のひとつとして考慮してもいい状況になってきているともいえます。

レポートを読んでいると、世界の6資産に分散投資をするというのが金融庁が考えるスタンダードなモデルのような気がしました。

分散投資で世界経済の果実を得ることで、着実に資産形成をしていきたいですね。

以上、分散投資で世界経済の成長の果実を得る。—金融庁の「金融レポート」を読んでみる(2)…という話題でした。